『9月7日(日)に、オープンキャンパスを開催しました。』

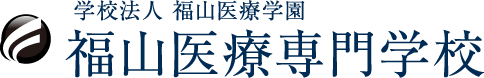

作業療法学科 ~患者さんの日常生活を助ける 自助具を作ってみよう!~

自助具(じじょぐ)とは、障害や高齢、けがなどによって日常生活動作(食事・整容・トイレ動作など身の回りのこと)が難しい人をサポートするための道具のことです。リハビリテーションや福祉の分野でよく使われ、「自分でできることを増やす」という目的があります。自助具には既製品も数多くありますが、個人の身体状況に合わせて作業療法士が提案し、作業療法士が自作(手作り)することもあります。

今回の模擬授業では自助具についての説明と、実際に自助具(ソックスエイド)の作製を行いました。ソックスエイドは、自分で靴下を履くことが通常の方法では難しい方に用いられる自助具です。作製後は、実際にソックスエイドを使って靴下を履いてもらいました。自助具を使用することで、身体の動きが小さくても動作ができることを実感してもらえたかと思います。

次回のテーマは、「心理検査体験 こころのリハビリを体験しよう」です。ぜひ、お越しください。お待ちしております。

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

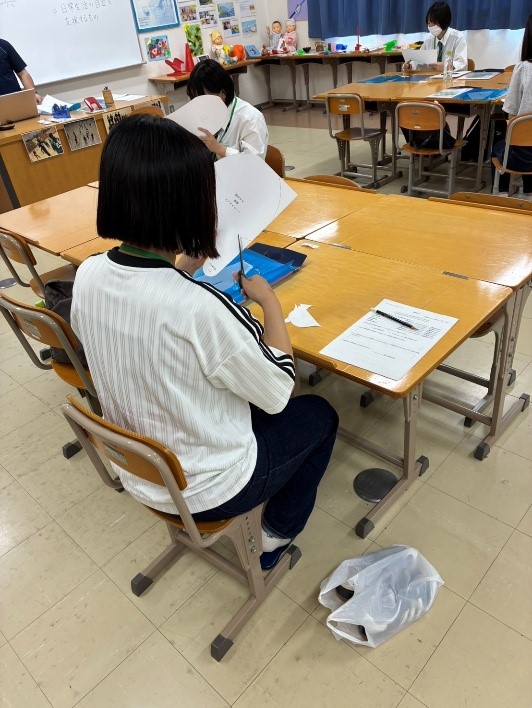

理学療法学科 ~肩を動かしやすくするストレッチ〜

今回の体験授業のテーマは「肩を動かしやすくするストレッチ」でした。

先生だけでなく、今回は『日本ストレッチング協会日程ストレッチングトレーナーパートナー』の認定を受けた学生も参戦。

まずは肩関節と肩甲骨の位置をチェック。実は、かたの動きには肩甲骨が大きく関わっています。肩甲骨がうまく動かないと、肩も思うように動かないんです!

実験として、肩甲骨を自由に動かしたときと固定してたときで腕を上げてみると・・・肩甲骨を止めると腕が挙がりにくいことが実感できました。

その後、肩甲骨につながる筋肉「小円筋」「大円筋」「肩甲下骨」をターゲットにストレッチ。動画や実際のストレッチを目で見て確認し、実践。人の身体を扱う難しさを感じている様子でした。

しかしながら、ストレッチ後は腕の挙がりがぐんと良くなり、「肩が軽くなった!」「すごい!」という声もあがりました。

授業を通して、「体の仕組みを理解して、正しいアプローチすることで動きが変わる」という理学療法の面白さを体験できました。

来月のオープンキャンパスは「ポールを使ってきれいな姿勢をつくろう!」です。ストレッチポールを使って体幹を整えます。10月5日(日)開催!ぜひ参加してくださいね。

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

救急救命学科 命に直結、新派蘇生法を学ぼう!~

9月7日のオープンキャンパスでは、「命に直結、心肺蘇生法を学ぼう!」をテーマ体験実習を行いました。

胸骨圧迫 AED装着お中心にしての心肺蘇生法について勉強しました。

心臓が止まってから何もしなかったら、約3~4分後には脳が障害されます。

救急車到着まで全国平均で約10分かかります。救急車到着後まで何もしなければ助かる可能性はゼロです。

救命の連鎖という4つの輪があります。「心停止の予防」「心停止の早期認識と通報」「一次救命措置(心肺蘇生とAED)」「二次救命処置と心拍再開後の集中治療」バイスタンダー(現場に居合わせて人)ができる ことは前半の3つの輪となり、重要な役割になります。早期の通報と胸骨圧迫をすることにより命を繋ぐ手助けになります。胸骨圧迫は強く・速く・絶え間なく、中断することなく行うことが大切です。

今回は参加した学生みんなで協力して胸骨圧迫の交代とAEDの装着をし、胸骨圧迫とAEDの重要性について学習しました。

次回10月5日(日)のテーマは「バイタルサインを学ぼう!」の予定です。

救急隊が必ず測定するバイタルサインの方法を学習しましょう。

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

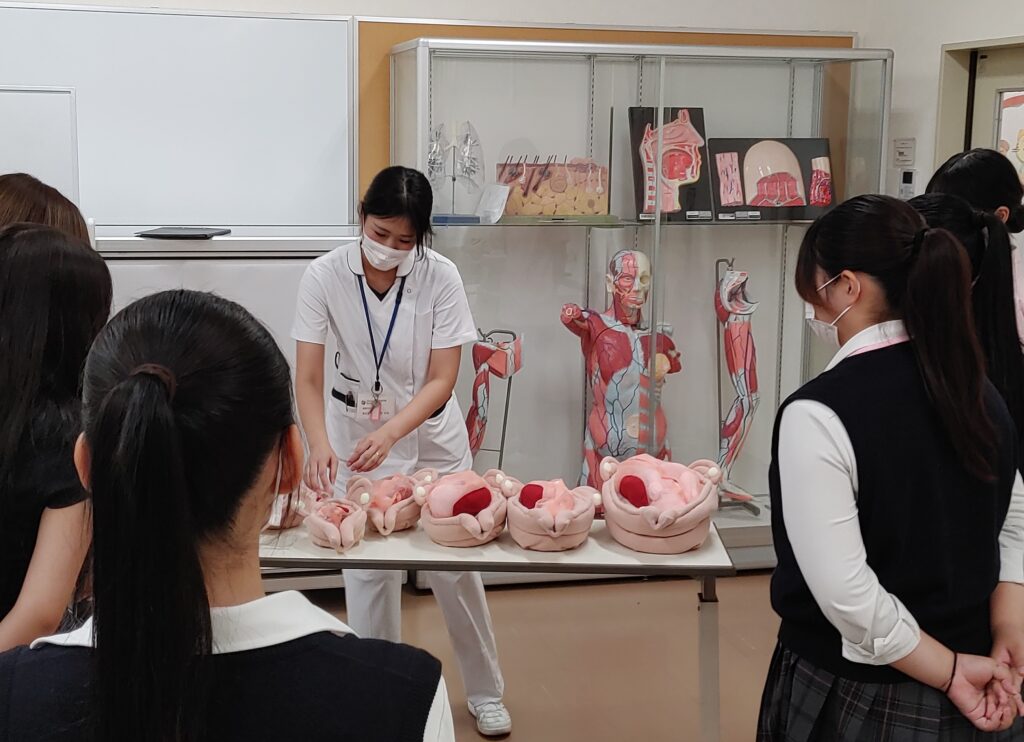

看護学科 ~胎児と新生児の心臓の音を聴診しよう 胎児と小児モデル人形を使った心音聴取~

看護学科のオープンキャンパスでは、「胎児と新生児の心臓の音を聴取しよう~胎児と小児モデル人形を使った心音聴取~」のテーマで開催されました。

講義では、胎児と新生児の心臓の音を聴くのか説明を行いました。今回は胎児と新生児の心音を聴診するため、聴診方法や聴診するポイントなども説明を行い、NST機械や新生児のバイタルサインシミュレーター人形を使って実際に聴診してもらいました。新生児の人形を見た時「すごい。本物みたい。」「ほんとに心臓の音が聴こえる。」などみんな興味津々な様子でした。次にNST機械を使用し妊婦モデルに機械を装着したり、妊婦の経過がわかる人形も見てもらい、このような過程で胎児が育っていくことを皆さんで確認することができました。

胎児の人形をみて、「こんな感じで育っていくんだ。」「妊婦って大変お母さんすごい。」などといった声も聞かれました。

看護学科説明では、2年生の先輩を中心に学校の生活や行事について説明を行いました。

先輩との交流では、実習中と授業がある際の日常生活の違いや、アルバイトなどの質問が多かったです。

最初は、お互い緊張していた様子もありましたが途中から笑い声や笑顔もみられ「とても楽しかった。」といった声も聞かれました。

次回のオープンキャンパスは、10月5日(日)テーマは、「防災への備えファーストエイド(創の保護や固定をしよう)~巻軸包帯・三角巾による包帯法など~」です。ご参加をお待ちしております。